Provokation

Herausforderung

»In der Frage, ob sie [d.h. Frauen] in (...) der Kirche nicht nur mitreden, sondern verantwortlich mitwirken – nicht dürften, sondern sollten, kann es nach allen Regeln gesunder christlicher Erkenntnis keine Diskussion geben. ›In Christus‹ jedenfalls (das sage nicht ich, das sagt der Apostel Paulus [Gal 3,28]) gibt es wie zwischen Judenchristen und Heidenchristen, wie zwischen abhängig und unabhängig Arbeitenden, so auch zwischen Männern und Frauen keinen Gegensatz der Gnade, des Glaubens und des Gehorsams. Hier jedenfalls hat die Männerherrschaft ihre Grenze und mit ihr die Unverantwortlichkeit, das bloß passive Dabeisein und Hinnehmen der Frauen. Hier, als Glieder der Gemeinde, in der Unterordnung unter deren Herrn und im Tun des ihr von ihm aufgetragenen Werkes können Männer und Frauen nur gemeinsam Erste und Letzte, Gebende und Empfangende sein, nicht ein Geschlecht im übergeordneten oder untergeordneten Verhältnis zum anderen.« (Karl Barth, Brief an Margrit Studer (Mai 1963), in: Offene Briefe 1945-1968 (GA V.15), 510).

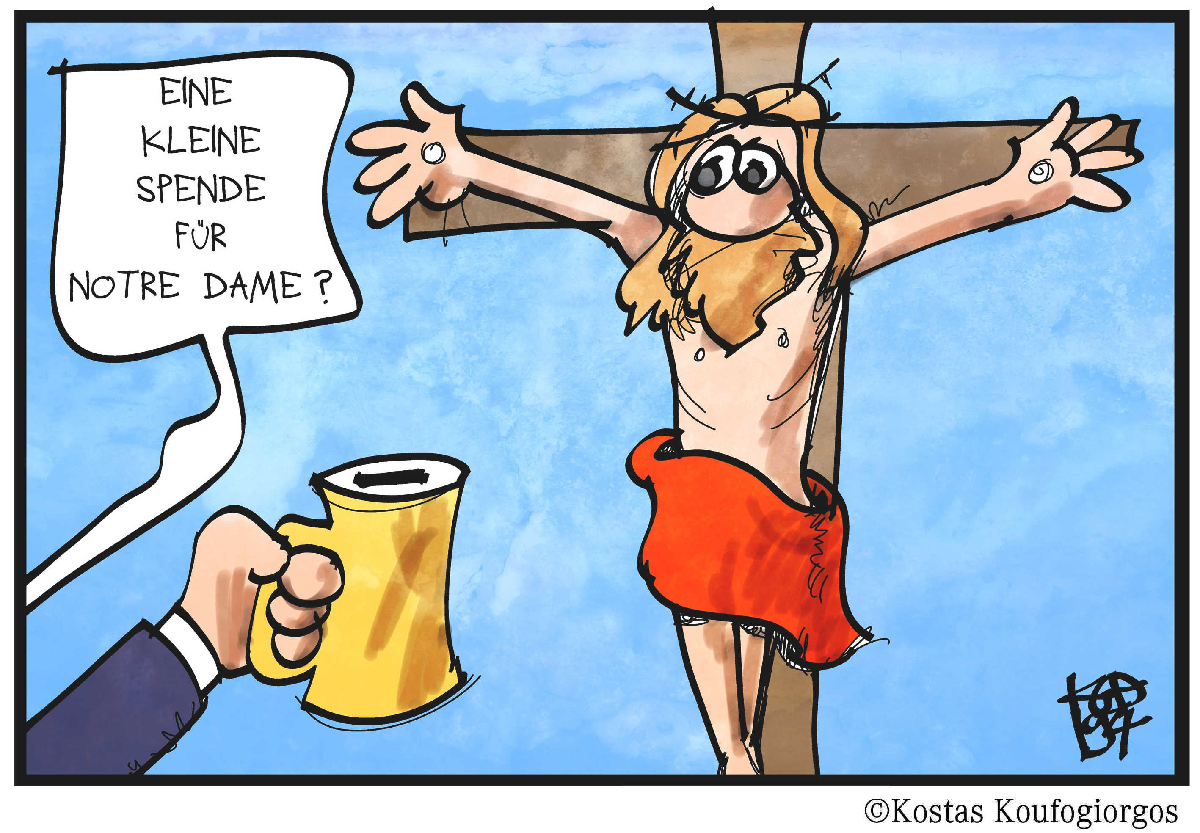

»Nun ist der an die Kirche herangetragene Ruf nach Reform keineswegs neu. Er ist vielmehr schon so oft erklungen, daß er längst nicht mehr ernst genommen wird und damit der Unglaubwürdigkeit anheimgefallen ist. Wer etwa auf dem Porscheplatz in der deutschen Stadt Essen auf den Bus wartet, wird bald auf eine Leuchtschrift aufmerksam, die ihm über den neuesten Siegestreffer des 1. FC Köln oder eine epochemachende Errungenschaft auf dem Suppenmarkt in Kenntnis setzt. Die Reklamepraxis längst gewohnt, wird sich der Leuchtschriftleser kaum aus der Fassung bringen lassen, wenn ihm auch das Sprüchlein ›Mach mal Pause‹ über die 3900 Glühbirnen besagter elektrischer Anlage entgegenblinkt. Verwunderlich ist aber, daß der Text nach der Anleihe bei der Werbung für ein Getränk fortfährt: ›Ein guter Rat, nicht nur zum Trinken. Mach mal Pause. Auch zum Gespräch mit Gott.‹ Die neueste Errungenschaft also einer modern sein wollenden Kirche, einer Kirche, die sich aus dem verzweifelten Ringen heraus, die Welt zu erweichen, nicht scheut, Gottesdienst mit Jazzbegleitung feilzubieten. Sie merkt nicht, daß sich die solchermaßen angesprochene Welt von diesem Schaubuden-Christentum degoutiert abwendet, weil sie ebensowenig das Bedürfnis hat, morgens in die Kirche zu gehen, um Komödien zu schauen, wie sie abends das Theater aufsucht, um sich an Predigten zu erbauen. Wo Jazzharmonien den Staub auf den Kirchenbänken erzittern lassen, wo die Junge Kirche in Tanzabenden und geselligem Kinobesuch zur Eheanbahnung für Jugendliche wird, wo ›Pfarrherren von heute‹ mittels Wildlederjacke und Khakihose ihre ›Zeitgemäßheit‹ demonstrieren wollen, wo kirchliche Manager die ›Werbetrommel des lieben Gottes‹ rühren, ist das Feuer der Reform nur noch ein bescheiden knisterndes Fünklein, das kaum mehr einen Strohhalm zu entfachen vermag.« (Karl Barth, An die Basler Nachrichten (1965), in: Offene Briefe 1945-1968 (GA V.15), 515f)

»Jetzt, nach bald sieben Kriegsmonaten, wo die christlichen Völker Europas längst aus tausend und tausend Wunden bluten, jetzt kommen wir auch daher mit unserem Friedensbettag, jetzt möchten wir mit unserem Christenglauben ein Pflästerchen als Beruhigungsmittel daherbringen, als ob nicht diese sieben Monate eine schreckliche Anklage wären gerade gegen unseren Christenglauben: Wo seid ihr gewesen, als der Brand ausbrach? Und vorher, als jahrzehntelang die Scheite zum Brande zusammengetragen wurden, als es bereits drohend glimmte und rauchte? Wo seid ihr gewesen mit eurem Glauben, von dem ihr sagtet, er sei der Sieg, der die Welt überwinde [vgl. 1 Joh 5,4]? Und nun kommt ihr und wollt um den Frieden beten? Und glaubt dabei so stark an das, worum ihr beten wollt, daß ihr euch nicht einmal auf den gleichen Tag einigen konntet, ihr Katholiken und Protestanten, daß der liebe Gott vor zwei Wochen des Papstes und seiner Leute Friedensgebete anhören mußte und nun nächsten Sonntag (heute) die unsrigen (...)! Spüren wir es, meine Freunde, wie das aneinander vorbeigeht: Gott der Herr offenbart uns im Sturm der Weltgeschichte die Tiefe unseres Elends und die Größe seiner Liebe in einer Wucht, wie wir es vielleicht seit vielen Generationen nicht mehr erlebt haben, und wir antworten damit, daß wir wünschen und beten, es möchte nur recht bald wieder Friede geschlossen werden?! Merken wir es, daß wir uns des unvergleichlichen Segens dieser großen Zeit berauben würden, wenn wir jetzt diesen allgemeinen Gedanken und Gefühlen und dieser Gebetsparole folgen würden? Wollen wir uns denn durchaus neben jene falschen Propheten des Volkes Israel stellen, die in ähnlichen schweren Zeiten ›Friede, Friede!‹ zu rufen pflegten, wo doch eben kein Friede war und keiner sein konnte [vgl. Jer 6,14]?« (Karl Barth, Predigt zu Eph 2,14, in: Predigten 1915 (GA I.27), 72)

»Es ist viel Karfreitag in unserem Leben, viel dunkles Unverständnis Gottes, aus dem viel Greuel hervorgeht, kleine Torheiten und die große Schlacht in Frankreich. Daneben ist auch ein klein wenig Palmsonntag in unserem Leben. So verstehen wir Gott und verstehen ihn auch nicht, es ist Beides in uns. Gott könnte wohl mißtrauisch gegen uns sein und uns nicht mehr ernst nehmen wegen dem Karfreitag. Aber es ist am Karfreitag auch noch etwas Anderes geschehen. Es hat da Einer in gewaltiger, treuer Arbeit gerungen am Kreuz, und um dieses Einen willen sieht Gott mit Zutrauen auf die Menschheit. Dort hat Einer Gott verstanden, nicht nur ein wenig, sondern bis auf den Grund, bis zuletzt – um dieses Einen willen sieht Gott mit Zuversicht auf uns alle, um dieses Einen willen nimmt Gott die Freude des Palmsonntags ernster als die Greuel des Karfreitags. Um dieses Einen willen verläßt sich Gott darauf, daß das Verstehen der Menschen einmal stärker sein werde als das Nicht-Verstehen. Gerade vom Karfreitag geht ein Licht von Zutrauen, Geduld und Hoffnung aus. In diesem Lichte stehen wir heute da. Gleichsam unter einer fröhlichen Erwartung Gottes. Er erwartet, daß seine Liebe uns besiegen wird.« (Karl Barth, Predigt zu Lk 19,29-40, in: Predigten 1918 (GA I.37), 95)

»Ist es nicht klar, daß zwischen dem heutigen technischen Können (...) und dem echten menschlichen Bedarf (...) auf weiten Gebieten die seltsamste Kluft besteht? Wir können, wir wollen, wir vollbringen viel, immer mehr, aber die Räder laufen heimlich weithin leer, weil wir eine Macht wollen und brauchen, deren wir im Grunde durchaus nicht bedürfen, die wir teilweise vielleicht zu unserem Heil besser nie kennengelernt, geschweige denn gewollt und entfesselt hätten. Es kann nicht anders sein: die unsere wirkliche Lebensnotwendigkeit überschießende Macht, die Technik, die im Grunde sich selber Sinn und Zweck ist, die, um bestehen und um sich weiter verbessern zu können, immer neue problematische Bedürfnisse erst hervorrufen muß, muß wohl das Ungeheuer werden, als das es sich heute weithin darstellt, muß schließlich, absurd genug, zur Technik der Störung und Zerstörung, des Krieges und der Vernichtung werden. Aber der Mensch sollte nicht die Technik als ›seelenlos‹ anklagen, sondern sich selbst, seinen vernunftlosen Willen zur Macht. Er selbst ist das Problem der neuzeitlichen Technik.« (Karl Barth (1951), KD III/4, 451)

»Es ist nun einmal, wie die Geschichte sattsam gezeigt hat, zweierlei, ob ein Engländer oder ein Schweizer die Uniform anzieht und die Waffe in die Hand nimmt, oder ob ein Deutscher dasselbe tut. Der Deutsche wird dabei nachweislich allzu leicht und allzu allgemein zum totalen Soldaten. Ihn möchten wir anderen im europäischen Lebensraum lieber nicht mehr auftauchen sehen; auch nicht im Blick auf seinen an sich sicher sehr tüchtigen Beitrag zu einer gemeinsamen Verteidigung. Und auch - nein, gerade wenn ich selbst Deutscher wäre, würde ich nach seiner Auferstehung kein Verlangen haben: auch nicht im Blick auf die dem deutschen Westen drohende Ostgefahr. Dieser totale Soldat hat Deutschland selbst zu viel Unheil gebracht. Es muß in Deutschland zu vieles radikal neu gelernt und zu viel radikal vergessen werden, was heute noch keineswegs vergessen und noch keineswegs gelernt scheint, bevor man an die Existenz von deutschen Soldaten wieder ohne Grauen denken kann.« (Karl Barth (1950), Offene Briefe 1945-1968 (GA V.15), 213)

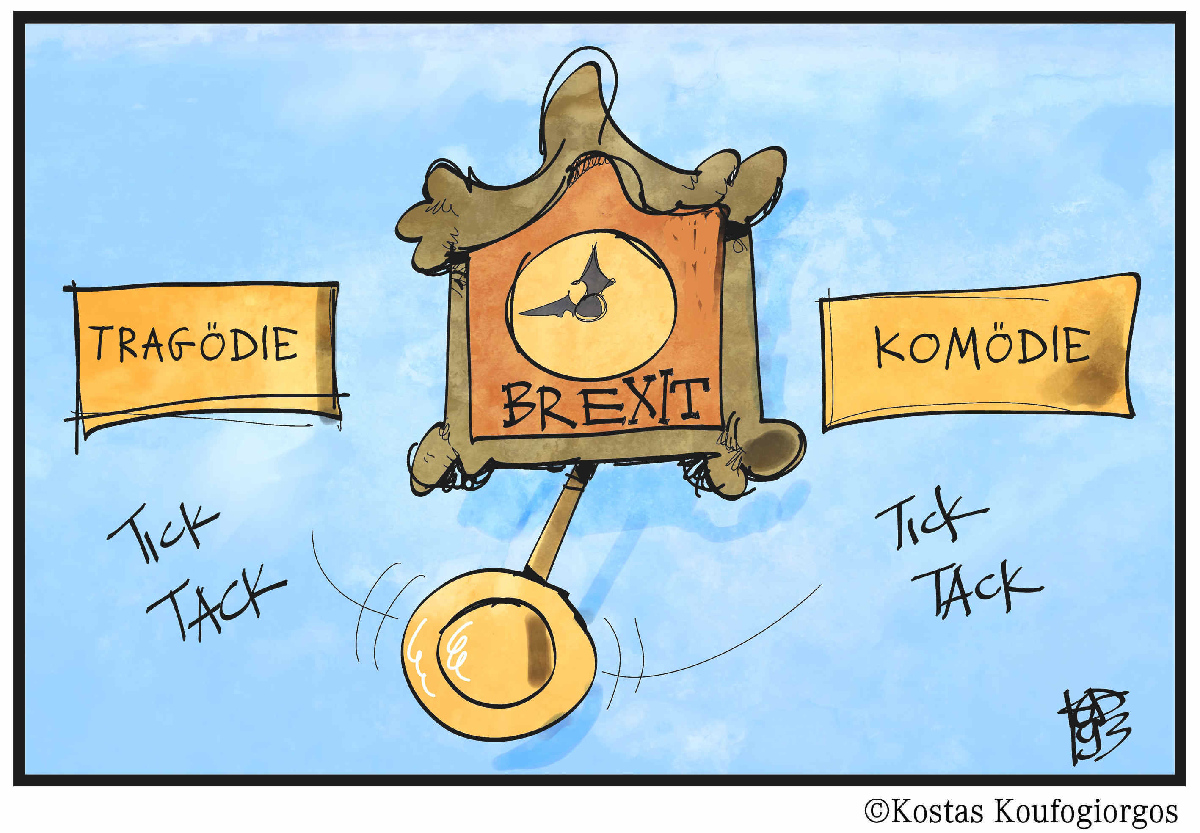

»Das Ticktack der Uhr ist eine Stimme, die man nicht aufs erste Anhören versteht. Wir tun aber gut, genau auf das zu hören, was sie uns zu sagen hat. Eine Reihe von Fragen ruft sie uns in die Seele hinein: Was wird denn aus dir, Menschenkind, wenn die Zeit umgeht? Was bist du gewesen und geworden in den Zeiten, die nun verflossen sind? Was wird mit dir geschehen, und was wirst du tun in der Zukunft, die nun raschen Schrittes näherkommt? Und was wirst du von dir selber halten, wie wirds dir sein, wenn es einmal nicht bloß von einem Tag oder Jahr, sondern von deiner Lebenszeit heißen wird: Vergangen, vorbei, dahinten!? Und dann weiter: Von was hängt das alles ab, was die Zeit, die abgelaufene Zeit uns gebracht hat an Ernstem und Frohem, an Bösem und Gutem — von wem hängt das ab, was die Zeit uns bringen wird? Auf was kommts schließlich an in unserem Leben? Was gilt? Wem sind wir unterworfen, und nach was haben wir uns zu richten? Wer oder was ist die Macht über uns? Das sind die Fragen, die ein Jahreswechsel in uns aufweckt, mehr oder weniger deutlich und lebhaft, und auf die wir gut tun, Rede zu stehen.« (Karl Barth, Predigt zu Ps 31,15f, in: Predigten 1914 (GA I.5), 4).

"8 Sollte darüber nicht die Erde erbeben und jeder Bewohner auf ihr trauern, und sollte sich nicht die ganze Erde heben wie der Nil und aufgewühlt sein und sich senken wie der Strom Ägyptens? 9 Und an jenem Tag, Spruch Gottes des HERRN, lasse ich die Sonne untergehen am Mittag, da bringe ich Finsternis über die Erde am helllichten Tag. 10 Und eure Feste verwandle ich in Trauer und alle eure Lieder in Klage, und um alle Hüften lege ich ein Trauergewand, und jeder Kopf wird kahl sein. Und ich mache es wie bei der Trauer um den Einzigen, und das Ende davon mache ich wie einen Tag der Verbitterung. 11 Seht, es kommen Tage, Spruch Gottes des HERRN, da sende ich Hunger ins Land, nicht Hunger nach Nahrung und nicht Durst nach Wasser, sondern danach, die Worte des HERRN zu hören. 12 Dann werden sie schwanken von Meer zu Meer und von Norden nach Osten, sie werden umherstreifen, um das Wort des HERRN zu suchen, aber sie werden es nicht finden." (Amos 8,8-12)

»Wir Schweizer sind, mit Ausnahmen, in Sachen der Frauenfrage —nicht nur in dieser Sache übrigens — ein merkwürdiger Verein. In allen uns umgebenden Ländern und in Pakistan, in Ghana und wo nicht? haben sie längst die vollen aktiven und passiven politischen Verpflichtungen (ich ziehe dieses Wort dem Wort ›Rechte‹ vor!) der Frau. Bei uns existiert noch und immer wieder eine Majorität von braven Männern, die offenbar der Meinung sind, die Dinge so gut zu verstehen und zu handhaben, daß es ratsamer sei, die Frauen von ihnen fernzuhalten! Dazu gesellen sich nicht wenige ebenso brave Schweizer Frauen, die teilweise geradezu eifrig zu verstehen geben, daß sie sich nur zu gerne von den da in Frage kommenden Verantwortlichkeiten freisprechen lassen! Seltsam, sehr seltsam!« (Karl Barth, Brief an Margrit Studer (Mai 1963), in: Offene Briefe 1945-1968 (GA V.15), 509).

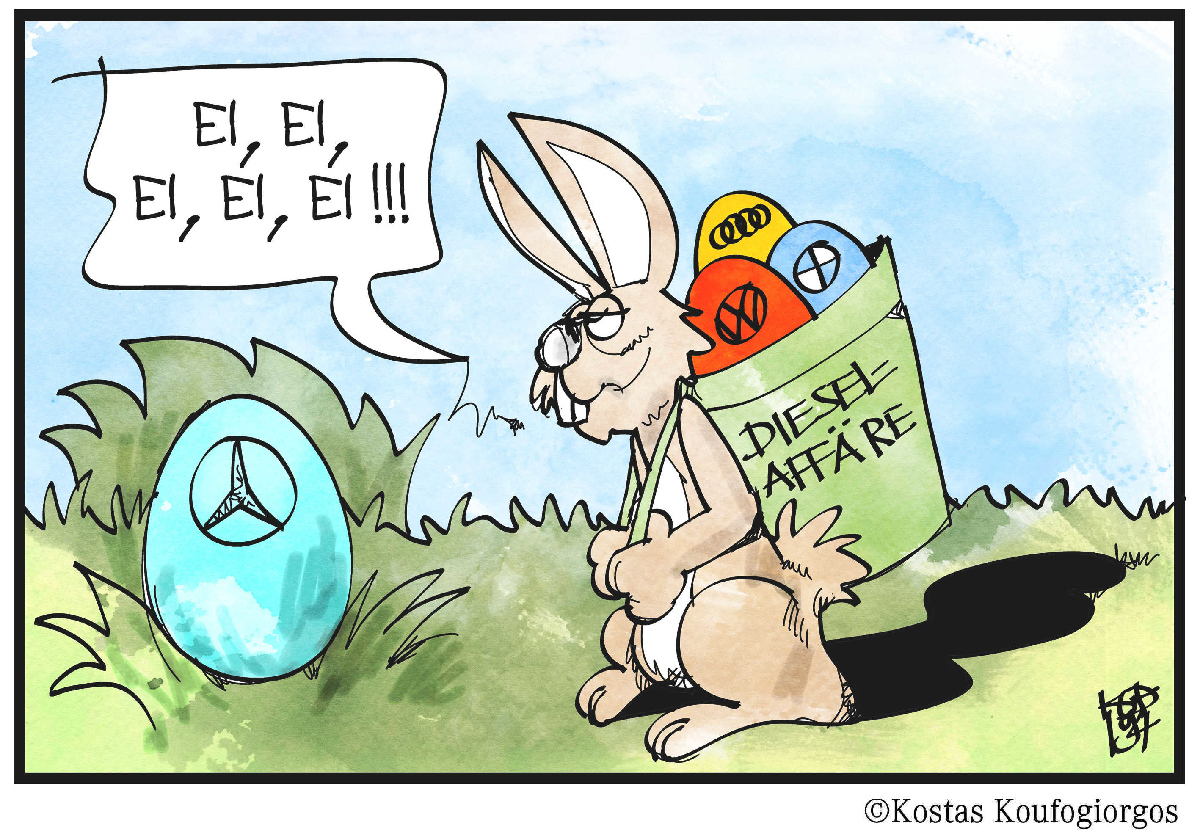

»Man wird immer beobachten, daß gerade die Menschen, denen es irgendwie zu gut geht (...) und von ihrer Rolle durchaus befriedigt sind, keinen Humor haben, sondern daß man diesen bei den Angefochtenen, (...) suchen muß. Dadurch wird sich denn auch der echte Humor vom unechten, vom Karnevalshumor z. B., unterscheiden, daß er das Wissen um das Leid nicht ausschließt, sondern zur Voraussetzung hat. Und (...) daß er sich nicht mit Vorliebe an den Anderen, sondern mit ganz besonderer Vorliebe an sich selber übt (…). Darum und so wird er dann etwas Lösendes und Befreiendes, und nicht Gift und Galle, auch dann bedeuten, wenn er sich gegen Andere richtet. Wer sich selber zuerst ausgelacht hat, der darf dann auch einmal Andere auslachen und wird als letzte Probe auch die freudig überstehen, selber ausgelacht zu werden, eine Probe, in der mancher angeblich Humorvolle schmählich durchzufallen pflegt.« (Karl Barth, in: Ethik II (GA II, 10), 445f).